1. 初识WebSocket

1.1 简介

WebSocket是html5规范中的一个部分,它借鉴了socket这种思想,为web应用程序客户端和服务端之间提供了一种全双工通信机制。同时,它又是一种新的应用层协议,WebSocket协议是为了提供web应用程序和服务端全双工通信而专门制定的一种应用层协议,通常它表示为:ws://echo.websocket.org/?encoding=text HTTP/1.1,可以看到除了前面的协议名和http不同之外,它的表示地址就是传统的url地址。

1.2 WebSocket机制

WebSocket 是 HTML5 一种新的协议。它实现了浏览器与服务器全双工通信,能更好的节省服务器资源和带宽并达到实时通讯,它建立在 TCP 之上,同 HTTP 一样通过 TCP 来传输数据,但是它和 HTTP 最大不同是:

- WebSocket 是一种双向通信协议,在建立连接后,WebSocket 服务器和 Browser/Client Agent 都能主动的向对方发送或接收数据,就像 Socket 一样;

- WebSocket 需要类似 TCP 的客户端和服务器端通过握手连接,连接成功后才能相互通信。

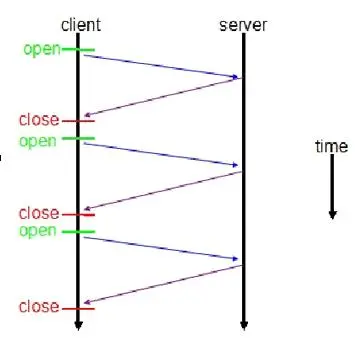

非 WebSocket 模式传统 HTTP 客户端与服务器的交互如下图所示:

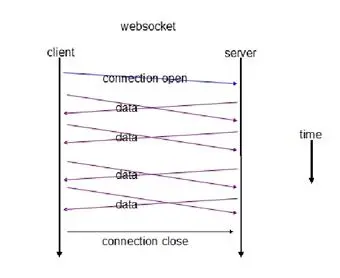

使用 WebSocket 模式客户端与服务器的交互如下图:

上图对比可以看出,相对于传统 HTTP 每次请求-应答都需要客户端与服务端建立连接的模式,WebSocket 是类似 Socket 的 TCP 长连接的通讯模式,一旦 WebSocket 连接建立后,后续数据都以帧序列的形式传输。在客户端断开 WebSocket 连接或 Server 端断掉连接前,不需要客户端和服务端重新发起连接请求。在海量并发及客户端与服务器交互负载流量大的情况下,极大的节省了网络带宽资源的消耗,有明显的性能优势,且客户端发送和接受消息是在同一个持久连接上发起,实时性优势明显。

在客户端,new WebSocket 实例化一个新的 WebSocket 客户端对象,连接类似 ws://yourdomain:port/path 的服务端 WebSocket URL,WebSocket 客户端对象会自动解析并识别为 WebSocket 请求,从而连接服务端端口,执行双方握手过程。

客户端发送数据格式类似于下面的内容:

GET /webfin/websocket/ HTTP/1.1

Host: localhost

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Key: xqBt3ImNzJbYqRINxEFlkg==

Origin: http://localhost:8080

Sec-WebSocket-Version: 13可以看到,客户端发起的 WebSocket 连接报文类似传统 HTTP 报文,upgrade是HTTP1.1中用于定义转换协议的header域。它表示,如果服务器支持的话,客户端希望使用现有的「网络层」已经建立好的这个「连接(此处是TCP连接)」,切换到另外一个「应用层」(此处是WebSocket)协议;“Sec-WebSocket-Key”是 WebSocket 客户端发送的一个 base64 编码的密文,要求服务端必须返回一个对应加密的“Sec-WebSocket-Accept”应答,否则客户端会抛出“Error during WebSocket handshake”错误,并关闭连接。

服务端收到报文后返回的数据格式类似于如下内容:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Accept: K7DJLdLooIwIG/MOpvWFB3y3FE8=“Sec-WebSocket-Accept”的值是服务端采用与客户端一致的密钥计算出来后返回客户端的,“HTTP/1.1 101 Switching Protocols”表示服务端接受 WebSocket 协议的客户端连接,经过这样的请求-响应处理后,客户端服务端的 WebSocket 连接握手成功, 后续就可以进行 TCP 通讯了。

1.3 WebSocket代码实现 📝

完整代码位置:java-learning模块的websocket-module子模块。@ServerEndpoint("/ws/{userId}")

@Component

public class UnifiedWebSocket {

private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(UnifiedWebSocket.class);

private static final ConcurrentHashMap<String, UnifiedWebSocket> connections = new ConcurrentHashMap<>();

private Session session;

private String userId;

@OnOpen

public void onOpen(Session session, @PathParam("userId") String userId) {

this.session = session;

this.userId = userId;

connections.put(userId, this);

logger.info("用户 [{}] 连接成功", userId);

}

@OnMessage

public void onMessage(String message, Session session) {

logger.info("收到客户端消息: {}", message);

}

@OnClose

public void onClose() {

connections.remove(userId);

logger.info("用户 [{}] 断开连接", userId);

}

@OnError

public void onError(Session session, Throwable throwable) {

logger.error("WebSocket 错误: 用户 [{}]", userId, throwable);

connections.remove(userId);

}

public void sendMessage(WsMessage<?> message) {

if (session == null || !session.isOpen()) {

logger.warn("尝试向已关闭的会话发送消息: {}", userId);

return;

}

try {

// 因为 WebSocket 类本身不是由 Spring 创建的(而是由容器如 Tomcat 创建的),所以不能直接使用 @Autowired 注入 Bean。

session.getBasicRemote().sendText(SpringContextUtils.getBean(com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper.class).writeValueAsString(message));

} catch (Exception e) {

logger.error("发送消息失败: {}", userId, e);

}

}

public static void sendToUser(String userId, WsMessage<?> message) {

UnifiedWebSocket socket = connections.get(userId);

if (socket != null) {

socket.sendMessage(message);

} else {

logger.warn("用户 {} 不在线", userId);

}

}

public static void broadcast(WsMessage<?> message) {

connections.forEach((id, socket) -> socket.sendMessage(message));

}

}- @Component 默认确实是单例的(singleton 作用域),这意味着 Spring 容器中只会创建一个UnifiedWebSocket 实例。但是,在 WebSocket 场景下,这个行为会被覆盖。

- 当使用 @ServerEndpoint 注解时,WebSocket 容器(如 Tomcat 的 WebSocket 实现)会负责创建和管理 WebSocket 端点实例。

- 默认情况下,WebSocket 端点实例是 每个连接一个实例(即多例的),而不是遵循 Spring 的单例模式。

- 每当有新的 WebSocket 连接建立时,WebSocket 容器会通过反射创建一个新的 UnifiedWebSocket 实例。这个实例与 Spring 容器中的单例无关,是独立创建的。

- @Component 注解确保 UnifiedWebSocket 类可以注入其他 Spring 管理的 bean,使 UnifiedWebSocket 能够利用 Spring 的其他功能和服务,帮助 Spring 和 WebSocket 容器协同工作,尽管实例化主要由 WebSocket 容器完成

1.4 WebSocket协议 📝

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

+-+-+-+-+-------+-+-------------+-------------------------------+

|F|R|R|R| opcode|M| Payload len | Extended payload length |

|I|S|S|S| (4) |A| (7) | (16/64) |

|N|V|V|V| |S| | (if payload len==126/127) |

| |1|2|3| |K| | |

+-+-+-+-+-------+-+-------------+ - - - - - - - - - - - - - - - +

| Extended payload length continued, if payload len == 127 |

+ - - - - - - - - - - - - - - - +-------------------------------+

| |Masking-key, if MASK set to 1 |

+-------------------------------+-------------------------------+

| Masking-key (continued) | Payload Data |

+-------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - +

: Payload Data continued ... :

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

| Payload Data continued ... |

+---------------------------------------------------------------+WebSocket协议是一种基于TCP的网络协议,用于在客户端和服务器之间建立持久连接,实现全双工通信。以下是WebSocket协议中数据帧的字段内容及解释,以表格形式展示:

| 字段 | 长度(比特) | 说明 |

|---|---|---|

| FIN | 1 | 标识当前帧是否为消息的最后一帧。1表示消息结束帧,0表示消息还有后续帧。 |

| RSV1, RSV2, RSV3 | 各1 | 保留位,为协议扩展预留。默认值必须为0,否则接收方应断开连接。 |

| Opcode | 4 | 操作代码,决定了应该如何解析后续的数据载荷。例如: %x0:表示一个延续帧。 %x1:表示这是一个文本帧。 %x2:表示这是一个二进制帧。 %x8:表示连接断开。 %x9:表示这是一个ping操作。 %xA:表示这是一个pong操作。 |

| Mask | 1 | 表示是否要对数据载荷进行掩码操作。从客户端向服务端发送数据时,Mask为1;从服务端向客户端发送数据时,Mask为0。掩码操作是为了防止恶意脚本攻击(如跨站脚本攻击,XSS)。通过随机掩码密钥对数据进行混淆,使攻击者无法直接预测或构造合法的WebSocket帧。 |

| Payload length | 7,或7+16,或1+64 | 数据载荷的长度,单位是字节。x为0~126:数据的长度为x字节。x为126:后续2个字节代表一个16位的无符号整数,该无符号整数的值为数据的长度。x为127:后续8个字节代表一个64位的无符号整数(最高位为0),该无符号整数的值为数据的长度。 |

| Masking-key | 0或32(当Mask为1时) | 当Mask为1时存在,为4字节随机密钥。掩码算法为C[i] = P[i] ^ M[i % 4],接收方使用相同密钥进行解掩码。 |

| Payload data | 载荷数据长度减去扩展数据长度 | 包括了扩展数据、应用数据。扩展数据:如果没有协商使用扩展的话,扩展数据为0字节。应用数据:任意的应用数据,在扩展数据之后(如果存在扩展数据),占据了数据帧剩余的位置。 |

2. HTTP 与 WebSocket

2.1 HTTP协议基础 📝

HTTP的地址格式如下(协议和host不分大小写):

http_URL = "http:" "//" host [ ":" port ] [ abs_path [ "?" query ]]2.2 HTTP消息 📝

一个HTTP消息可能是request或者response消息,两种类型的消息都是由开始行(start-line),零个或多个header域,一个表示header域结束的空行(也就是,一个以CRLF为前缀的空行),一个可能为空的消息主体(message-body)。一个合格的HTTP客户端不应该在消息头或者尾添加多余的CRLF,服务端也会忽略这些字符。

header的值不包括任何前导或后续的LWS(线性空白),线性空白可能会出现在域值(field-value)的第一个非空白字符之前或最后一个非空白字符之后。前导或后续的LWS可能会被移除而不会改变域值的语意。任何出现在field-content之间的LWS可能会被一个SP(空格)代替。header域的顺序不重要,但建议把常用的header放在前边。

2.3 HTTP的Request消息 📝

一个HTTP的request消息以一个请求行开始,从第二行开始是header,接下来是一个空行,表示header结束,最后是消息体。

Request消息中使用的header可以是general-header或者request-header。其中有一个比较特殊的就是Host,Host会与reuqest Uri一起来作为Request消息的接收者判断请求资源的条件。

请求资源组织方法如下:

- 当客户端发送的请求 URI 是完整的 URL(包含协议和主机名),那么主机名就直接从 URI 提取,而不再使用 Host 头中的值。

- 如果请求的 URI 是相对路径(如 /index.html),那主机信息就必须通过 Host 请求头提供,否则服务器无法判断你要访问的是哪一个虚拟主机。

- 无论主机是从 Request-URI 还是 Host 头中提取的,如果这个主机名无效、不存在或格式不正确,服务器应该返回 HTTP 状态码 400 Bad Request,表示客户端发送了非法请求。

举例:

GET http://www.example.com/index.html HTTP/1.1

Host: www.another.com在这种情况下,虽然有 Host: www.another.com,但因为 Request-URI 是绝对地址 http://www.example.com/index.html,所以 实际访问的是 www.example.com,Host 头会被忽略。

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.example.com在这个例子中,URI 是相对路径 /index.html,所以必须通过 Host: www.example.com 来告诉服务器你想要访问的是哪个站点。

GET http://invalid-host-name-that-does-not-exist.com/page HTTP/1.1

// 或是

GET /page HTTP/1.1

Host: invalid-host-name-that-does-not-exist.com

// 在这两种情况中,如果服务器解析出的主机名无法识别或 DNS 解析失败,它应该返回:

HTTP/1.1 400 Bad Request

Content-Type: text/html

The requested host is invalid.2.4 HTTP的Response消息 📝

除了header不使用request-header之外,只有第一行不同,响应消息的第一行是状态行,其中就包含大名鼎鼎的返回码。

第一行的内容首先是协议的版本号,然后跟着返回码,最后是解释的内容,它们之间各有一个空格分隔,行的末尾以一个回车换行符作为结束。

2.5 HTTP的R返回码 📝

| 状态码范围 | 分类名称 | 含义说明 | 常见状态码及含义说明 |

|---|---|---|---|

| 1xx | Informational | 请求已接收,正在处理中。这类状态码是临时响应,表示服务器还在继续处理请求。 | 100 Continue:客户端应继续发送请求剩余部分101 Switching Protocols:服务器根据客户端请求切换协议(如升级到 WebSocket) |

| 2xx | Success | 请求成功接收、理解和处理。 | 200 OK:请求成功,返回所需的数据201 Created:请求成功并在服务器上创建了新资源204 No Content:请求成功但无返回内容 |

| 3xx | Redirection | 需要进一步操作才能完成请求,通常用于重定向。 | 301 Moved Permanently:永久移动到新 URL302 Found:临时重定向 304 Not Modified:资源未修改,可使用缓存版本 |

| 4xx | Client Error | 客户端发送的请求有误,服务器无法处理。 | 400 Bad Request:请求语法错误401 Unauthorized:缺少有效身份验证凭证403 Forbidden:服务器拒绝执行请求404 Not Found:请求的资源不存在 |

| 5xx | Server Error | 服务器在处理请求时发生错误,尽管请求本身是合法的。 | 500 Internal Server Error:服务器内部错误501 Not Implemented:服务器不支持该请求功能502 Bad Gateway:作为网关或代理时收到无效响应503 Service Unavailable:服务器暂时无法处理请求 |

2.6 HTTP的消息体(Message Body)和实体主体(Entity Body) 📝

✅如果有 Transfer-Encoding 头,那么消息体解码完了就是实体主体。

- 如果使用了 Transfer-Encoding: chunked 等方式传输数据,接收方需要先对消息体进行解码。

- 解码完成后,得到的就是实体主体(也就是客户端真正要发送的内容)。

POST /api/data HTTP/1.1

Host: example.com

Transfer-Encoding: chunked

7\r\n

Hello w\r\n

6\r\n

orld!\r\n

0\r\n

\r\n- 消息体是经过 chunked 编码的数据;

- 接收方解码后得到的是完整的字符串 "Hello world!",这就是实体主体。

✅如果没有 Transfer-Encoding 头,消息体就是实体主体。

- 如果没有使用 Transfer-Encoding,而是直接通过 Content-Length 指定了长度,那么消息体就是原始内容本身,不需要额外解码。

POST /api/data HTTP/1.1

Host: example.com

Content-Length: 12

Hello world!- 消息体就是 "Hello world!"

- 它同时也是实体主体,因为没有使用任何编码方式。

✅在 request 消息中,消息头中含有 Content-Length 或者 Transfer-Encoding,标识会有一个消息体跟在后边。

- 只要请求头里出现了

Content-Length或Transfer-Encoding,就表示接下来会有消息体; - 这是服务器用来判断是否需要等待和读取 body 的依据。

POST /submit HTTP/1.1

Host: example.com

Content-Length: 15

{"name":"Alice"}- 有

Content-Length→ 表示有消息体 - 服务器会读取 15 字节的数据作为 body

✅如果请求的方法不应该含有消息体(如 OPTIONS),那么 request 消息一定不能含有消息体,即使客户端发送过去,服务器也不会读取消息体。

- 有些 HTTP 方法(如

OPTIONS,GET,HEAD)按规范不应包含消息体 - 即使客户端发了 body,服务器也应忽略它

GET /index.html HTTP/1.1

Host: example.com

Content-Length: 5

hello- 虽然客户端发了一个 GET 请求并附带了 body

"hello" - 但服务器应该忽略这个 body,因为它不符合语义规范

✅在 response 消息中,是否存在消息体由请求方法和返回码来共同决定。

GET /page.html HTTP/1.1

Host: example.com

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 100

<html><body>...</body></html>200 OK通常有 body

HTTP/1.1 204 No Content

Date: Mon, 01 Jan 2025 12:00:00 GMT204 No Content表示没有 body

HTTP/1.1 304 Not Modified

Date: Mon, 01 Jan 2025 12:00:00 GMT304 Not Modified也没有 body

HTTP/1.1 100 Continue1xx类型的响应也不允许有 body

2.7 HTTP的消息长度 📝

✅所有不应该返回内容的Response消息都不应该带有任何的消息体,消息会在第一个空行就被认为是终止了;

✅如果消息头含有Transfer-Encoding,且它的值不是identity,那么消息体的长度会使用chunked方式解码来确定,直到连接终止;

因为 chunked 编码本身不依赖 Content-Length,接收方无法提前知道整个 body 有多大。它只能不断地读取每个 chunk,直到遇到 0\r\n\r\n 结束标识。

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/plain

Transfer-Encoding: chunked

7\r\n

Mozilla\r\n

9\r\n

Developer\r\n

0\r\n

\r\n客户端解析过程:

- 读取第一行

7\r\n→ 表示接下来有 7 字节的内容 - 读取

Mozilla\r\n→ 得到"Mozilla" - 读取

9\r\n→ 接下来是 9 字节的内容 - 读取

Developer\r\n→ 得到"Developer" - 读取

0\r\n→ 表示所有 chunk 已经读完 - 最后的

\r\n是结束标志

实体主体结果:

MozillaDeveloper✅如果消息头中有Content-Length,那么它就代表了entity-length和transfer-length。如果同时含有Transfer-Encoding,则entity-length和transfer-length可能不会相等,那么Content-Length会被忽略;

- 如果只有

Content-Length,那它既表示实体长度也表示传输长度。 - 如果同时存在

Content-Length和Transfer-Encoding(如chunked),说明消息体是经过编码传输的:- 此时,传输长度 ≠ 实体长度

- HTTP 协议规定:在这种情况下,必须忽略

Content-Length,只用Transfer-Encoding来判断消息体长度

✅如果消息的媒体类型是multipart/byteranges,并且transfer-length也没有指定,那么传输长度由这个媒体自己定义。通常是收发双方定义好了格式, HTTP1.1客户端请求里如果出现Range头域并且带有多个字节范围(byte-range)指示符,这就意味着客户端能解析multipart/byteranges响应;

✅如果是Response消息,也可以由服务器来断开连接,作为消息体结束。

2.8 长连接 📝

如果你使用Socket来建立TCP的长连接,那么这个长连接跟我们这里要讨论的WebSocket是一样的,实际上TCP长连接就是WebSocket的基础。

但是如果是HTTP的长连接,本质上还是Request/Response消息对,仍然会造成资源的浪费、实时性不强等问题。

2.9 WebSocket协议Uri 📝

ws-URI = "ws:" "//" host [ ":" port ] path [ "?" query ]

wss-URI = "wss:" "//" host [ ":" port ] path [ "?" query ]注:wss协议是WebSocket使用SSL/TLS加密后的协议,类似于HTTP和HTTPS的关系。

2.10 WebSocket与HTTP1.1协议的区别 📝

✅关键相同点

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 基于 TCP | 都使用 TCP 协议进行可靠传输 |

| 运行在应用层 | 都是 OSI 模型中的应用层协议 |

| 支持文本和二进制数据 | 都可以传输文本(如 JSON)和二进制数据 |

| 握手阶段使用 HTTP/1.1 | WebSocket 的初始连接建立是通过 HTTP/1.1 完成的(Upgrade 头) |

✅关键不同点

| 对比维度 | HTTP/1.1 | WebSocket |

|---|---|---|

| 通信模式 | 请求-响应,客户端发起请求,服务器响应后连接关闭 | 全双工,客户端和服务器可以同时发送和接收消息 |

| 连接保持 | 短连接,一次请求响应完成后连接关闭(除非使用 Connection: keep-alive) | 长连接,一旦建立,连接保持打开状态,直到主动关闭 |

| 延迟 | 较高,每次请求都要重新建立或复用连接 | 极低,建立连接后可随时双向通信,无请求-响应延迟 |

| 协议标识符 | http://或 https:// | ws://或 wss:// |

| 头部信息 | 每次请求都携带完整的 header | 握手阶段使用 HTTP header,之后通信无 header |

| 适用场景 | 页面加载、API 调用、资源获取等一次性交互 | 实时聊天、在线游戏、股票行情推送、通知系统等需要实时性的场景 |

| 安全性 | 可以使用 HTTPS 加密 | 可以使用 WSS(WebSocket Secure)加密 |

| 数据格式 | 通常是文本(HTML、JSON、XML) | 支持文本和二进制帧(frame) |

| 协议切换 | 不支持 | 握手阶段通过 HTTP 升级到 WebSocket 协议 |

✅性能维度对比

| 性能特性 | HTTP/1.1 | WebSocket |

|---|---|---|

| 通信方式 | 请求-响应(半双工) | 全双工(双向实时通信) |

| 是否需要等待响应 | ✅ 必须等待上一个请求的响应后才能发下一个(除非使用管道化 Pipeline,但支持有限) | ❌ 不需要等待,客户端和服务器可随时发送消息 |

| 连接建立开销 | 每次新请求都要复用或重新建立 TCP 连接(即使有 Keep-Alive 也有延迟) | 一次握手建立连接后长期保持,后续无连接开销 |

| 头部开销 | 每个请求都携带完整 header(可能几百字节) | 握手阶段有 header,之后只传输帧数据(头部极小) |

| 适用高频率交互场景 | ❌ 不适合,频繁请求会带来高延迟和带宽浪费 | ✅ 非常适合,如聊天、游戏、实时行情等 |

| 延迟表现 | 较高延迟(每次请求都要往返) | 极低延迟(无需等待,直接推送) |

| 资源占用 | 多次请求会消耗更多 CPU 和内存(尤其是短连接) | 更高效,一个长连接即可完成所有通信 |

是的,HTTP/1.1 支持一种叫 Pipeline(管道化) 的机制,允许客户端在不等待前一个响应的情况下发送多个请求。但是:

| 限制 | 说明 |

|---|---|

| 并非所有服务器都支持 | 很多代理、防火墙不兼容 pipelining |

| 仍需按顺序响应 | 服务器必须按请求顺序返回响应(FIFO),不能真正并行 |

| 容易“队首阻塞”(Head-of-line blocking) | 如果第一个请求处理慢,后面的请求即使准备好了也不能先返回 |

2.11 WebSocket与Socket的关系 📝

Socket是应用层与TCP/IP协议族通信的中间软件抽象层,它是一组接口。在设计模式中,Socket其实就是一个门面模式,它把复杂的TCP/IP协议族隐藏在Socket接口后面,对用户来说,一组简单的接口就是全部,让Socket去组织数据,以符合指定的协议。

主机 A 的应用程序要能和主机 B 的应用程序通信,必须通过 Socket 建立连接,而建立 Socket 连接必须需要底层 TCP/IP 协议来建立 TCP 连接。建立 TCP 连接需要底层 IP 协议来寻址网络中的主机。我们知道网络层使用的 IP 协议可以帮助我们根据 IP 地址来找到目标主机,但是一台主机上可能运行着多个应用程序,如何才能与指定的应用程序通信就要通过 TCP 或 UPD 的地址也就是端口号来指定。这样就可以通过一个 Socket 实例唯一代表一个主机上的一个应用程序的通信链路了。

3. 参考资料

http://www.52im.net/thread-331-1-1.html

http://www.52im.net/thread-326-1-1.html

http://www.52im.net/thread-332-1-1.html

http://www.52im.net/thread-1258-1-1.html